重要なお知らせ

更新日:2026年2月26日

ここから本文です。

小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請

児童福祉法に基づき、慢性疾病にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成をはかるため、その治療方法の確立と普及を目的とした研究等に資する医療の給付等を行っています。

対象となる疾病の一覧、および厚生労働省の認定基準は小児慢性特定疾病情報センターホームページ(外部サイトへリンク)のとおりです。

また、新規申請及び医療費の払い戻し請求を除く申請・届出について、令和8(2026)年1月より電子申請の受付を開始しました。申請URLや申請方法等の詳細については、こちらをご確認ください。

医療費助成を希望される方は、以下の案内に従い申請の手続きをお願いします。

ご案内する項目

1.対象者

医療費助成の対象となるのは、次の1~4の全てを満たす児童等です。

- 原則として、栃木県内(宇都宮市を除く)に住所がある方

- 対象疾病に該当し、一定の基準を満たしている方

- 国民健康保険や組合健康保険等、公的医療保険に加入している方又は生活保護を受給している方

- 新規申請時点において、18歳未満である方(※1~3)

1 申請時点で18歳以上であっても、診断年月日等の時点が18歳未満であり、当該時点まで遡って認定することが適当な場合には、新規申請が可能です。

2 18歳到達時点において給付の対象となっており、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、毎年の更新申請により、20歳に到達するまで延長することができます。

3 18歳以上の受給者の申請

民法の一部を改正する法律の施行により、令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。本制度においては、18歳以上を「成年患者」とし、成年患者は本人名義で申請手続きをする必要があります。

また、成年患者の方の更新申請等の手続きは、成年患者の方の住所がある地域を管轄している自治体で行う必要があります。

成年年齢が引き下げとなりますが、医療費助成の対象に変更はありません。

2.申請方法

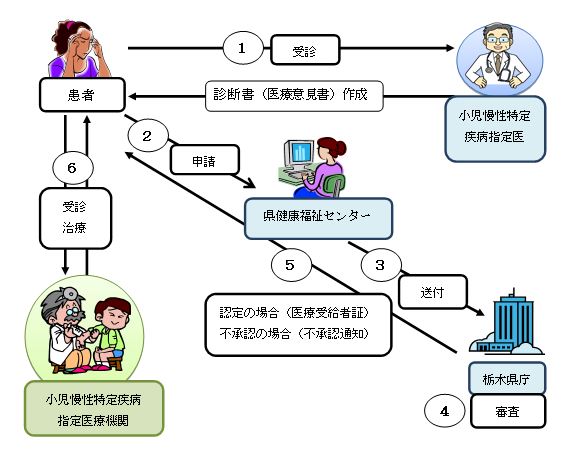

申請から認定までの流れ

申請から認定までの手続の主な流れについては、以下のとおりです。

本制度の支給認定申請に当たっては、原則として必要書類が全て揃っていることが必要となります。書類が不足している場合には、受理できませんので、十分ご注意ください。

(1)所定の診断書(医療意見書)を都道府県等が指定する小児慢性特定疾病指定医※1に作成してもらいます。

(2)必要書類をそろえ、お住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センターに申請します。

(3)県健康福祉センターから栃木県庁へ書類が送付されます。

(4)専門医等で構成される栃木県小児慢性特定疾病審査会で審査が行われます。

(5)承認の場合は医療費受給者証が発行され、不承認の場合は不承認通知書が発行されます。

申請から医療費受給者証(不承認通知)発行までは、通常、概ね2~3ヶ月の期間を要します。なお、医学的な審査において疑義が生じた場合は、医療機関に照会を行うため、さらに時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

(6)都道府県等が指定する指定小児慢性特定疾病医療機関※2で医療費受給者証を提示することで、医療費助成を受けることができます。(有効期間開始日から医療費受給者証が発行されるまでの間に指定小児慢性特定疾病医療機関においてかかった医療費については、医療費受給者証が届いてから払い戻し請求をすることができます。)

1 新規申請に必要な医療意見書を記載できるのは、都道府県等からの指定を受けた小児慢性特定疾病指定医に限られます。指定の状況については、都道府県等ホームページをご覧いただくか、医療機関に直接お問い合わせください。

栃木県の小児慢性特定疾病指定医の指定状況については、こちら(児童福祉法第19条の3第1項に規定する指定医について)をご覧ください。

2 医療費の給付を受けることができるのは、都道府県からの指定を受けた指定小児慢性特定疾病医療機関で行われた医療に限られます。(病院、薬局、訪問看護ステーションいずれも同様です。)指定の状況については、都道府県等ホームページをご覧いただくか、医療機関に直接お問い合わせください。

栃木県の小児慢性特定疾病指定医療機関の指定状況については、児童福祉法第19条の9第1項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関についてをご覧ください。

必要書類

事前に下記ご案内をお読みください。(申請する疾病によって、ご案内が異なります。)

(1)制度のご案内基本版(PDF:357KB) 、別紙「医療意見書等について」(PDF:713KB)

(2)制度のご案内(申請する疾病が血友病等の方)血友病等患者対象版(PDF:336KB)

(3)医療機関宛て提出書類医療機関提出用基本情報(新規用)(PDF:90KB)

(2)のうち、血友病A・Bの方は 特定疾病療養受療証申請のお願い(PDF:136KB)もご覧ください。

≪血友病に該当する疾病≫

先天性フィブリノーゲン欠乏症、先天性プロトロンビン欠乏症、第V因子欠乏症、第VII因子欠乏症、血友病A、血友病B、第X因子欠乏症、第XI因子欠乏症、第XII因子欠乏症、第XIII因子欠乏症、フォンウィルブランド(von Willebrand)病

- 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書

- 医療意見書

小児慢性特定疾病情報センターホームページ(外部サイトへリンク)から、該当する疾病の医療意見書をダウンロードしてください。

医療意見書に加えて、該当者のみ提出する書類(医師が記載)

事前に該当する方のみご用意ください(PDF:168KB)をご覧ください。

- 人工呼吸器等装着者申請時添付書類

- 重症認定申請時添付書類

その他該当者のみ提出する書類(申請者等が記載)

- 同意書

医療保険の高額療養費における所得区分の確認のために必要となります。

一部の国民健康保険(高根沢町及び栃木県以外の国民健康保険)又は国民健康保険組合に加入している方が対象です。

- 委任状

申請者以外の方が個人番号が記載された申請書をお持ちになる場合に、代理権を確認する書類として必要となります。

なお、申請者の法定代理人が個人番号が記載された申請書をお持ちになる場合、代理権の確認は、委任状ではなく、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)その他の資格を証明する書類が必要です。

- マイナンバー関係の確認に必要な書類

マイナンバーリーフレット(PDF:356KB)をご参照ください。

- 小児慢性特定疾病の医療費助成・登録者証の申請における医療意見書情報の研究等への利用についての同意書

令和6年4月1日以降に申請する場合で、医療意見書情報の研究等への利用について同意される方はご提出ください。

なお、同意いただけない場合でも申請や認定の可否に影響はありません。

- その他必要な書類については、上記制度のご案内をお読みください。

新規申請の受付開始及び支給認定の有効期間開始日

県健康福祉センターで新規申請の受付をしています。

必要書類をそろえ、お住まいの地域を管轄する県健康福祉センターに申請してください。

審査の結果承認となった場合、疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日等(原則、申請日から1ヶ月以内の日)から医療費受給者証の有効期間が始まります。

変更届

患者や保護者の氏名、住所、被保険者証等に変更があった場合、以下の申請書に、変更内容が確認できる書類を添付し、お住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センターに提出してください。

再交付申請書

医療費受給者証を紛失したり、汚してしまった場合、以下の再交付申請書をお住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センターに提出してください。

終了報告書

県外転出(宇都宮市を含む)した場合や、治癒又は死亡等により受給資格がなくなった場合、以下の終了報告書に、医療費受給者証を添付し、お住まいになっている地域を管轄している県健康福祉センターに提出してください。

なお、県外転出の場合、転出先の都道府県等で手続きをすることで、引き続き医療費助成を受けられる場合があります。手続きの詳細については、転出先の自治体にお問い合わせください。また、その際には転出先で手続きをしてから、県健康福祉センターに終了報告書と医療費受給者証をご提出ください。

医療費の払戻し(償還払い)

医療費受給者証の有効期間開始日から医療費受給者証がお手元に届くまでの期間に、認定された疾病に関する医療費を支払った場合に、払戻しを請求することができます。

請求書提出先は、お住まいの地域を管轄している県健康福祉センターになりますので、事前にお問い合わせの上、手続きしていただきますようお願いいたします。

医療機関に対して、認定された疾病に関する治療費を支払った場合に使用する様式(療養証明書は、診療を受けた指定医療機関に記入を依頼してください。なお、1つの指定医療機関につき1枚必要です。複数の医療機関の証明を1枚で行うことはできません。)

- 小児慢性特定疾病医療費請求書(別紙様式第5号)(エクセル:29KB) PDF版(PDF:880KB)

- 小児慢性特定疾病医療費療養証明書(別紙様式第5号別添)(エクセル:76KB) PDF版(PDF:876KB)

申請に関する詳細なご案内については、下記をご覧ください。

3.医療給付の内容

小児慢性特定疾病及び当該小児慢性特定疾病に付随して発生する傷病に関する医療に対し、医療費の給付を行います。

本来、受給者は支給認定基準世帯員(※3)の市町村民税額(所得割額)に応じて設定される自己負担上限月額を限度として自己負担することとなっていますが、栃木県では認定された疾病(対象疾病に付随して発生する傷病)に関する医療については、患者やご家族の方から自己負担上限月額相当分を徴収しておりません。(県費による負担としています。)

3 自己負担上限月額を算定する際に基準となる世帯員のことをいい(住民票上の世帯員とは異なります。)、患者の方が加入している医療保険の種類によって支給認定基準世帯員が異なります。

4.申請書の提出先及びお問い合わせ窓口

|

患者の方が |

申請の窓口 |

担当課 |

住所 |

電話番号 |

|

鹿沼市 |

県西健康福祉センター |

健康対策課 栄養難病 |

〒322-0068 |

0289-62-6225 |

|

真岡市・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町 |

県東健康福祉センター |

健康対策課 栄養難病 |

〒321-4305 |

0285-82-3323 |

|

小山市・下野市・上三川町・野木町 |

県南健康福祉センター |

健康対策課 栄養難病 |

〒323-0811 |

0285-22-1509 |

|

大田原市・那須塩原市・那須町 |

県北健康福祉センター |

健康対策課 栄養難病 |

〒324-8585 |

0287-22-2679 |

|

足利市・佐野市 |

安足健康福祉センター |

健康支援課 栄養難病 |

〒326-0032 |

0284-41-5895 |

|

日光市 |

今市健康福祉センター |

保健衛生課 |

〒321-1263 |

0288-21-1066 |

|

那須烏山市・那珂川町 |

烏山健康福祉センター |

保健衛生課 |

〒321-0621 |

0287-82-2231 |

|

栃木市・壬生町 |

栃木健康福祉センター |

保健衛生課 |

〒328-8504 |

0282-22-4121 |

|

矢板市・さくら市・ |

矢板健康福祉センター |

保健衛生課 |

〒329-2163 |

0287-44-1297 |

◎宇都宮市にお住まいの方は宇都宮市子ども支援課ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。

お問い合わせ

健康増進課 難病対策担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3086

ファックス番号:028-623-3920